第203回の三方よし研究会が開催されましたので、ここにご報告いたします。

◇日時:令和6年11月21日(木)18:30~20:30

◇会場:東近江敬愛病院

◇当番:東近江敬愛病院・東近江圏域介護支援専門員連絡協議会

【ゴール】

○全国での現在の看護職の動向を知る

○人材確保に対する取り組みを聞き、自己の施設に反映できる

【情報提供】

① 東近江市生活支援体制整備事業 医療・福祉専門職研修会

「暮らしの豊かさを考える専門職研修会〜住民のくらしぶりと活動を知る〜」

+オプション企画(裏面)『地域活動フィールドワーク』

2024.12.20(金)13:30〜15:30 東近江市保健子育て複合施設ハピネスにて

② NPO法人三方よし研究会主催 三方よし研究会地域公開講座

第8回日本地域医療連携システム学会

2025.3.16(日)13:00〜16:00 あかね文化ホールにて

(司会進行:松原さん(地域医療連携部))

【院⾧挨拶】

東近江敬愛病院 間嶋 淳院長

本日は、お忙しい中研究会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 せっかくご挨拶の時間をいただきましたのでそ今回のテーマの背景と、我々の取り組みについて簡単にお話させていただきます。ご承知の通り、日本の人口は減少してくるわけですけども、65歳以上の人口は大きな変化がなく、15〜64歳の労働人口が減少して、今大体4人に1人なのが、3人に1人、支える人が1人減ってしまうわけです。

そうすると、医療事業としてはほとんど今と変わらない中、働き手はどんどん減ってしまい、1人にかかる負担が非常に大きくなってくるのが、この先20〜30年後の話です。これは衝撃のデータだったんですが、このデータからは医療福祉業はサービス業に次いで働き手不足が深刻になることが予想されるということで、本当に私たちの業界でどのように働き手を確保するかは、待ったなしの改革が必要なのかなと思います。ただ働き手が減る中で、その働き手の確保だけではなかなか難しく、それと両輪でどのようにしてこの労働生産性、効率の良い働き方を上げていくかというのが非常に大切になってくると感じております。

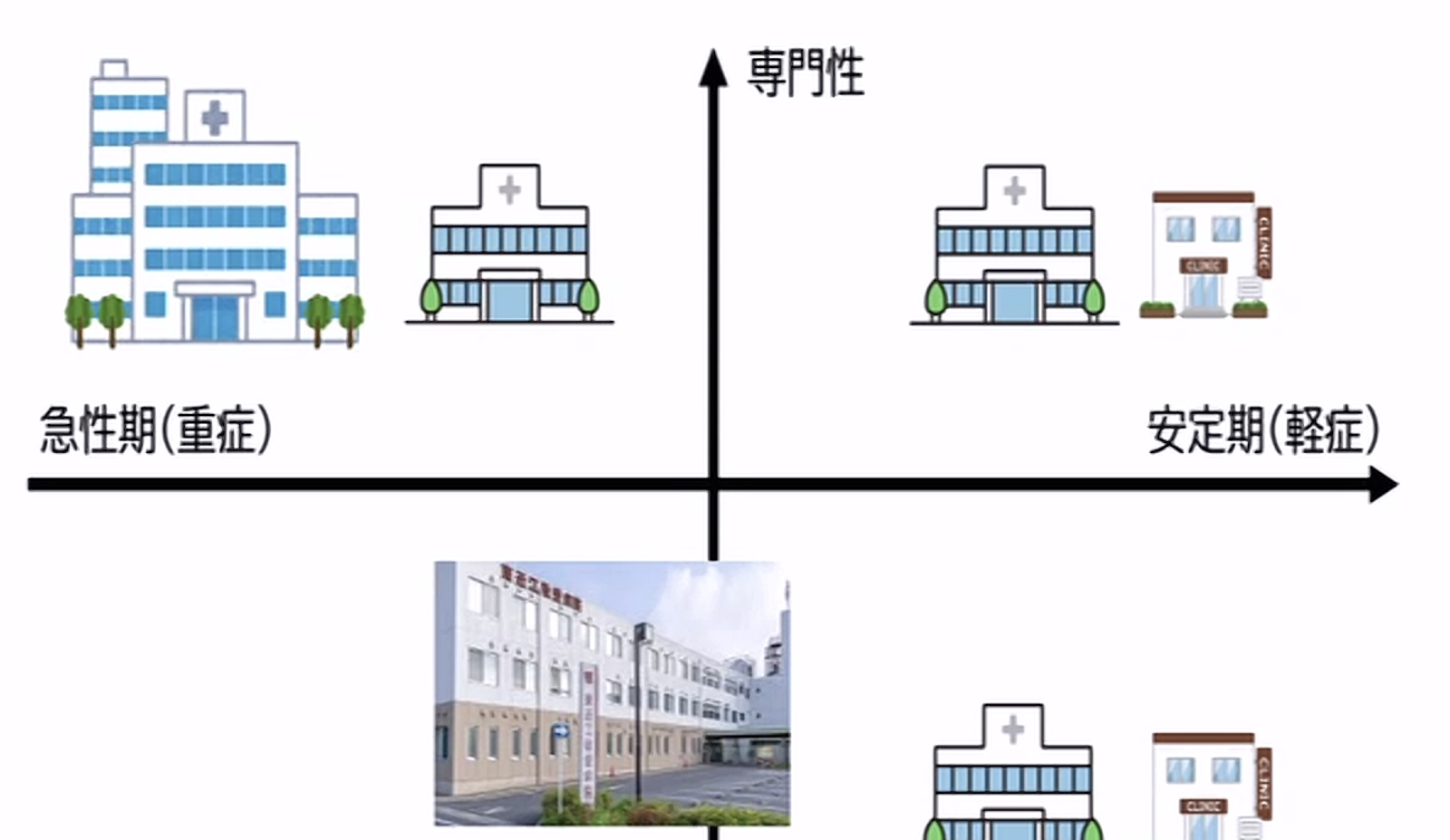

そんなことはもちろん国も分かっていて、効率的に高齢者をサポートするために地域包括ケアシステムを推進しているわけですけども、 大きく医療と介護、それから生活支援、介護予防に分けて、それぞれの事業所があまり幅を広げすぎずにそれぞれの特性を生かして自分たちの仕事をする、その代わり、その事業所間、職種間でしっかりと連携を取りましょうというのがこのシステムの目指すところです。

医療でいいますと、患者さんの急性期から安定期、重症度に応じて、それぞれの特性を生かして役割分担をしているというのが医療の分野でも進んでおります。当病院もその間をしっかりとカバーできるような形で進めていきたいと思ってますし、そのために地域包括ケア病棟であったり在宅療養支援病院であったり、訪問診療に力を入れてこの数年は運営をしてきています。

本日の研究会で、 働き手が少なくなる中で、地域でどのようにサステナブルな医療、福祉体制を構築できるか、良質なケアというのは働き手が余裕がないとできないと思いますので、労働生産性を上げるために、地域包括ケアのシステムの枠組みの中で各事業所がどのようなことに取り込むことができるのかをディスカッションしていただければと思います。本日は皆さん、よろしくお願いします。

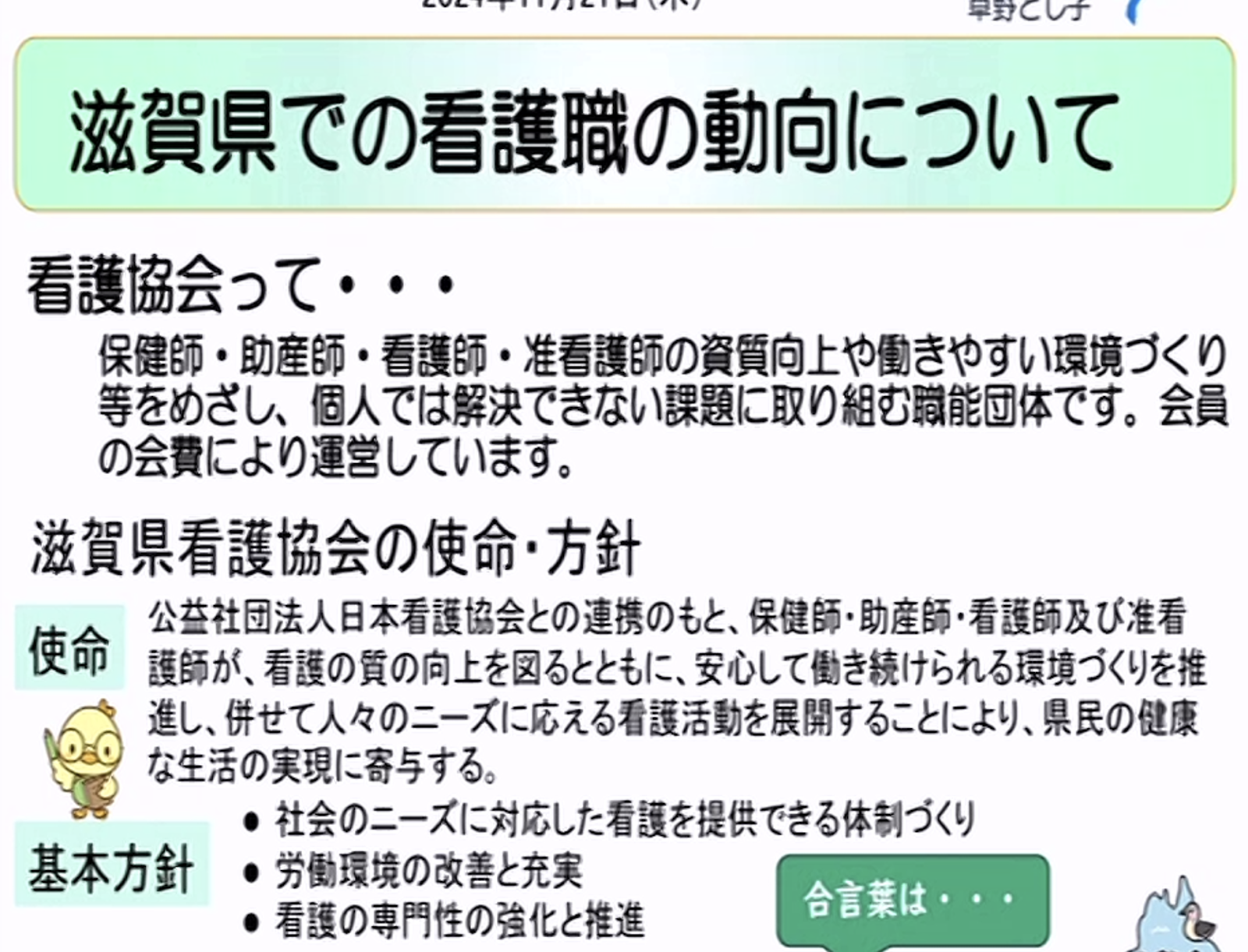

【30分学習会】『滋賀県での看護職の動向について』

公益社団法人 滋賀県看護協会 会⾧ 草野 とし子様

・滋賀県での看護職の動向について

・看護協会とは…保健師・助産師・看護師・准看護師の資質向上や働きやすい環境づくり等をめざし、個人では解決できない課題に取り組む職能団体。会員の会費により運営。

・滋賀県看護協会の使命…公社団法人日本看護協会との連携のもと、保健師・助産師・看護師及び準看護師が、看護の質の向上を図るとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進し、併せて人々のニーズに応える看護活動を展開することにより、県民の健康な生活の実現に寄与する。

・基本方針…1.社会のニーズに対応した看護を提供できる体制づくり 2.労働環境の改善と充実 3.看護の専門性の強化と推進

・看護職数は増えているが、増加の割合が鈍化している。

・看護師、保健師、助産師になるには(図での説明)

・滋賀県内の看護師養成所は12校。現在の定員は640名。

・滋賀県の出生数及び出生率を見ると、全国に比して出生率は高いが、全国と同様に年々下がってきている(ちなみに滋賀は全国2位の出生率)。

・看護職員の滋賀県への流出・流入状況をみると、令和4年で流出55人に対し流入143人と上回っている(ただし近隣府県のみ)。

・滋賀県の看護師の年齢構成でいうと、50歳以上の割合が増え、逆に30歳代の占める割合が減少している。

・圏域別の人口10万人に対する看護職員数を見ると、保健所や訪問看護ステーションは東近江が一番少なく、病院は湖東地域が一番少ない。

・看護師一人が担当する病床数でみると、東近江が一番多く2.3。逆に湖北が一番少なく1.47。

・採用状況をみると、甲賀圏域・東近江圏域では「非常勤・県外」が約15%。

・県内病院の看護師の退職理由(労働環境)をみると、看護職以外の職業や雇用形態の変更が多い他、人間関係も高い。

・県内病院の看護師の退職理由(個人的な退職理由)をみると、転居通勤困難が最も多く、次いで結婚、出産があるほか、うつなどメンタル的な問題も高い。

・どのような支援があれば退職しなかったかの問いに対しては、「どのような支援があっても退職した」が一番多いが、尊敬できる上司、業務量に見合った報酬、良好な人間関係、看護部の理解、希望での休みがきちんと取れる体制などが続いている。

・平成26年(2014年)滋賀県内訪問石護ステーションの総合的な支援に関する調査より、滋賀県訪問看護ステーションの課題として、①働きやすい職場環境の整備(厳しい職場環境)、②人材を育成・訪問看護の質の向上(研修体制が不十分)、③訪問看護師の確保(看護師確保が困難)、④安定したステーション運営と経営の促進(不安定な経営)が挙げられた。

・「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」が、2023年10月に約30年ぶりに改訂されており、人材不足は、保健医療福祉に携わるすべての職種一丸となってそれぞれの現場で働き続けられる職場づくりに取り組むことが必要だということが謳われている。

・厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの啓発資料より、従業員の祝点に立った「魅力ある職場づくり」が有効とし、取り組みのポイントとして、①「顧客満足度」だけでなく「従業員満足度」も重視すること、②働く人の目線で、継続した取り組みを行うことが重要とある。

・慶應義塾大学大学院教授・前野隆司先生より、「幸せの4つの因子」を知れば「幸福度」を上げられるとして、①「やってみよう」因子、②「なんとかなる」因子、③「ありのままに」因子、④「ありがとう」因子が挙げられている。

【活動報告】

『仲間を増やそう人材確保』~東近江敬愛病院での取り組み~

敬愛病院 看護部⾧ 西塚 知恵美様

・看護理念:地域の人々に、安心と信頼の看護(介護)を提供する・3つの基本方針…1. 働き甲斐のある職場づくりを通して、医療の質の改善に努めます 2. 地域での役割を自覚し、選ばれる病院を目指します 3. 全職員が協力して安定した病院連営・経営が行える体制を築きます

・2023年4月1日

に改革を看護部職員総数122名でスタートさせた。

・看護職員の定着および人材確保に向けての取り組みとしては、●看護師確保のための渉外活動 ●働きやすさ確保のための職場環境の整備による人材の定着化 の2つ。

・看護師確保のための渉外活動として、県内の高校・看護学校13施設を訪問、看護協会主催:就職フェアへの参加、マイナビ(転職サイト)への登録→院内見学・インターンシップ、近隣の中学生・高校生の職場体験、参加者(職種)に合わせたパンフレット作成などを行なった。

・働きやすさ確保のための職場環境の整備による人材の定着化としては、1.タスクシフト・シェアの推進→看護師業務の介護員・クラークへのシフト 2.年間休日数の増加 3.条件付きでの副業許可 4.アルバイト勤務の導入 5.「処遇改善事業補助金」「ベースアップ評価料」による賃金改善 5.つぶやきポスト開設 を行なった。

・人材確保のための制度を導入…支度金制度、職員紹介制度

・身だしなみマニュアルを変更し、髪色自由とした。また夜勤者のマスク色を変更し、残業時間増を防ぐ取り組みを取り入れた。

・業務改善としては、1.配茶業務にはとろみサーバー導入→作業時間の短縮化 2.おむつリースの運用変更→使用枚数カウント不要 3.療養型病棟バイタルサインの回数変更 4.電子カルテ記録項目の見直し→記録の短縮 を図った。

・スキルアップとしては、院内研修を充実させた。これは教育委員会による計画的な研修を企画し、外部講師による研修で意欲的に研修に参加する職員の姿

も見られた。

・また交流会として、忘年会・新年会・歓送迎会をコロナ禍を経て復活させた。

・またインスタグラムで発信を行なっている。

・これらによって看護職員数は徐々に増加傾向にある。

・まとめ…職員の定着と離職防止のためには、現場の声が職場環境を変える第一歩として、働き続けられる環境づくりに取り組むことが大事。

【グループワーク】

『地域包括ケアシステム推進に向けた人材確保について』

~タスク・シフト/シェアについて考えてみよう~

・自分達の職場での人材不足に対する工夫・対策について

・学習会・活動報告についての感想等

【各グループからの発表とコメント】

●1グループ

・感想の中でまとめると、やっぱりどこも同じように悩んでいるテーマだったので、すごく興味深く、いろんな話が今回出たなと思う。

・キーワードとしては、人員不足、定着、人材確保、タスクシェア

・自分の魅力、病院の魅力を伝えることがすごく大事

・工夫、対策として、病院全体でアイデアを出し合うことが大事。新しく部署を作ってアイデアを出す、実習生さんに、どんな病院だったら働きやすいか、どんな給料なら働けるかなど、若者の意見をどんどん取り入れたらよいのでは。

・自分の病院を紹介できるような病院になることが大事、またスタッフ1人1人が大切な存在であるということを大切にしていかないといけない。

●2グループ

・看護師の不足もあるが、ケアマネジャーの人材不足も深刻

・その中で、在宅ワークを認めるなど働きやすい環境を整える、コロナ禍を経て、タブレットなどを使用して在宅でも業務を完成できるような環境を整えて定着支援につなげているという意見が出ていた。

・ 診療所の中にレストランを作ったら看護師が増えたという面白い意見も。

・ 今の若い方たちは、給料が高い低いということよりも、休みが多い、ワークライフバランス、自分の生活自分の時間を大事にするといった基準でのインセンティブがある。そこを踏まえると定着支援に繋がるのでは。

・普段の病棟業務だけでなく、地域のことが見えると、それが自分のやりがいに繋がっていくという、給与面以外でのインセンティブもある。

・新たな人材の確保でいうと、担当ご家族をリクルートして自分の事業所のスタッフになってくれたという事例も。隠れた人材にも目を向けていくことも重要なのでは。

●3グループ

・タスク・シフトシェアというのは、職場だけではなくて、地域においてはヘルパー、看護師、薬剤師、管理栄養士と、職種、地域の

中での事業所、他職種で助け合っているということが当てはまる。

・人材確保については、派遣会社の方からは、たくさん電話がかかってくるけれども、1人雇用することに対しての手数料がかかることで、なかなか雇用には至っていない状況がある。また民間転職サイトを使うにしても、安全性が担保されていないので、なかなか不安があるという意見があった。

・最近の若い方は、転職サイトでたくさんの施設を横並びで簡単に比較できるので、給与面や休日待遇などを比較しできる限り対応のよいところを選ばれてるんじゃないか、その中でも、ハローワークであったりナースセンターなど、安全で公的なところがやってる無料職業紹介を使っていただければいいなと思う。

●会場1グループ

・業務が多忙である中で、感謝の気持ちや挨拶などコミュニケーションを図りながら、 お互い思いやりの気持ちを持ち、気持ちよく仕事ができるように善処することで、コミュニケーションが増え、相談しやすい環境を作り、不満があったりでも話がすぐ聞けるようにしていけたら。

・業務改善を図り、自分たちが働きやすい職場環境を整えることで、自分たちも充実した仕事を続けられ、他人にも仕事をおすすめできるし、研修や自己研算を積みながらお互いに協力しあう良い職場環境作りを続けたい。

・子育て中のママさんワーカーでも、子供が熱が出て仕事を急に休みたい時に、周りが気持ちよく休んでいただけるようするなどの、雰囲気の良い職場環境も作りたい。

・学習会活動報告についての感想としては、SNSで発信することでイメージ的に開かれた病院作り、魅力的な職場

、環境が見えるということで、すごくいいことなんじゃないか。

●会場2グループ

・改革当時、病棟では本来なら8人で日勤帯を回っているところが4人になってしまって、半減してしまった時が1番きつかった、そ

れがタスクシェアで随分楽になった。

・副業OKとするということは、病院の労働に対する労働対価に不満を抱かれている?また全く違う仕事をすることで、気分転換やリフレッシュが図れるということからは、大きな離職防止の1つのいい効果が現れてるんじゃないか。

・若い方、新卒の方が辞めていく傾向については、市役所や病院でも同じような傾向があるなと共感していたが、その原因が、思っていたイメージと現場のギャップがあることにつき、そこをフォローしてくれる先輩ナース、プリセプター機能が十分役割として果たせてなかったんじゃないか。ただプリセプター自体もすごく悩んでいて疲弊してしまっている現状がある。

・そうしたことの人材育成体制をどのようにしていったらいいかというのを看護協会が委託を受けて多分やっていただいてると思うが、これからそういったフォローの体制が十分

しっかりできていくんじゃないか。

●会場3グループ

・ケアは色々な取り組みをしているので、色々変わりつつあると思う。休日が年間100日だったのが122日になったり、 ポストで投稿者が名前を書かずに記載していうところが改善しているのではないか。

・とはいえ看護師不足は深刻で、辞める前の本人の気持ちを掴むことも重要じゃないか。

・就業形態として、ゆったりコース、働く自分のペースに合わせてですね、標準コース、 がっちりコースと自分のスタイルで働ける、給料も別々で、6ヶ月に1回コースを選択することができるという取り組みをされているところもある。

・敬愛病院は福利厚生が充実していて素晴らしい、あとはアピールすることが大事。

●指定発言①:しみんふくし滋賀近江八幡居宅介護支援事業所 管理者 藤野純子様

本日は県内の看護師さんの動向であったり経営、病院さんの取り組み、また今発表がありました皆さんの意見交換の中から、様々な職種の方でも現状や取り組みを聞かせていただき、大変勉強になりました。

人材不足の状況においては、ケアマネジャーも今切実な状況となっております。この10月に介護支援専門員の実務研修受講試験が行われたが、全国で見て昨年度より受験者数としては減少の現状になっております。またケアマネジャーの仕事イコール事務量が多い、更新研修が大変、介護保険以外の支援の調整、時に世帯全体への支援をせざるを得ない、あと特定事業所は夜間や土日祝日でも、電話や急遽訪問などの必要に迫られる場面があります。利用者さんや家族さんからのハラスメント被害も、ここ最近の大きな問題になっているかと思います。

そのような中で、 負けへんぞという感じで続けていても、処遇面での改善が、介護職員さんにはついているが、正直ケアマネジャーは追いついていないというのもあります。そんな中、実際にケアマネジャー不足、事業所閉鎖等が出てきています。またホームヘルプに関しても人材不足は大きな課題になってきていますが、在宅生活、特に看取りなどの場合には本当に訪問系の支援というのはなくてはならない存在だと思っております。

このようにケアマネジャーの業務というのは、確かに多岐にわたり、大変な部分があるのは事実なんですけれども、見方を変えれば、特殊で専門性の高い仕事だと思いますし、とてもやりがいがある仕事だと思います。利用者さんや家族さんと一緒に考えながら支援を組み立てる、生活が良くなったり元気になる姿を間近で見ていける、苦しい時に一緒に悩み、考えられる、長い人だと10年以上のお付き合いとなる方もいる、また様々な分野の専門職さんと関わることで、幅広い視点や知識を身につけることができます。

すぐに人材確保が解消されるということは難しいと思うんですけれども、先ほど皆さんが意見されていたように、今いてくださる職員さんの話をしっかり聞く、新しい数も入れていく、特化した部署を設置する、在宅ワークを取り入れワークライフバランスを図る、などなどで、引き続き地域で頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。

●指定発言②:東近江市役所 ⾧寿福祉課 課⾧ 今村知美様

日頃は、本市の医療福祉行政におきまして、ご理解、ご協力いただきましてありがとうございます。 本日は、医療、介護の現場の状況や意見などを直接お聞きすることができまして、貴重な機会となりました。ありがとうございました。

現在全国的に介護人材不足が深刻化しており、本市においても同じ状況であると認識しております。第9期介護保険事業計画策定に向けた市内介護事業所を対象に実施したアンケート調査では、回答事業所の約60パーセントが人材が不足していると回答しております。また、事業所の運営上の課題として、人材の確保が難しいが最も多く、次いで代替職員の確保が難しい、人材育成が難しいとの現状があるため、新たな人材確保と育成に加え、現役介護職員の定着化に取り組む必要があると考えております。第9期計画では、施策の方向として、1.事業所と連携し、介護職員等の人材確保、定着に向けた取り組みを支援する、2.事業所やハローワークとの連携により、全世代へ 介護職場の魅力を発信する、3.国、県と連携し、公的な補助による入門的研修やキャリアアップへの養成講座などの受講を促し、事業者と共同した人材確保及び定着支援に取り組むことを掲げており、まさまな取り組みを行っております。

具体的な取り組みとしては、介護福祉人材確保連携会議を年4回程度開催しています。 8月には、介護職人材確保、定着力向上研修会を開催いたしました。市内の介護事業所に勤務する介護職の方を対象に、働きやすい職場作り、カスタマーハラスメントについての内容を外部の講師の方から 講義を受けました。あと、介護事業所や介護職について多くの人に知ってもらおうということで、11月3日に開催されました二五八祭りでブースを設け、高齢者仕様の補装具をつけての高齢者体験、車椅子使用など福祉体験の実施、パンフレット配布などで事業者の紹介等啓発を行いました。先日11月12日には、介護事業所を直接見て知ってもらうため、市内の2つの施設の方、施設にご協力いただきまして、介護の職場見学会を実施しました。現在就職活動を行っている方、介護、福祉の仕事に興味のある方14名の方にご参加いただきました。第2施設の様子を見ることができ、参加してよかった、他の施設についても知りたいなどの感想をいただいています。介護施設への理解が深まり、福祉介護職の施設資格を持っていない方でも働くきっかけ作りになればと期待しております。あと、助成事業としましては、介護職員の初任者研修の受講費用の一部を助成する事業を実施しております。

今後も高齢者は増加する見込みです。介護を必要とする高齢者が介護サービスを満足に受けることができるよう、介護人材不足を早急に解消する必要があります。引き続き、介護事業所、県の福祉人材センター、ハローワークなど関係機関との連携を進め、介護人材の定着、離職防止と将来の介護人材確保につながる介護職のイメージアップに向けた取り組みについて、検討、実施していきたいと考えております。以上です。

【連絡事項】

第204回三方よし研究会

令和6年12月21日(土)16:00~18:00

○当番・会場: 東近江医師会・近江八幡医師会 共催

厚生労働省より稲川さんを及びしてご講演をいただきます。