第211回三方よし研究会が開催されましたので、ご報告します。

◇日時;2025年6月19日(木) 18:30~20:30

◇会場;きいと/WEB開催(ZOOM開催)

◇当番:東近江介護サービス事業者協議会在宅部門・施設部門(社会福祉法人六心会)

〇ゴール

・介護テクノロジー活用実例から、介護現場の負担軽減とケアの質の向上について考える。

・地域における権利擁護支援の現状と課題を多職種が共有し、今後の支援について考える。

・顔の見える関係・ネットワークを作り、連携を深める

〇情報提供

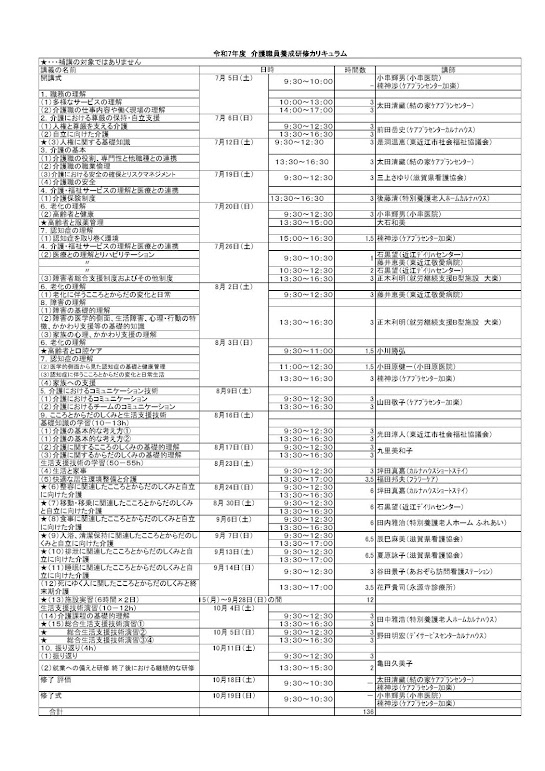

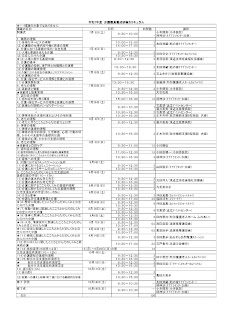

・介護職員初任者研修、実務者研修の開講について 研修担当:楠神

私たち三方よし研究会では、「介護の人材不足をなんとか解決したい」という思いのもと、これまで10年にわたって介護職員初任者研修を実施してまいりました。

今年度も、介護職員初任者研修を 令和7年7月5日から10月19日 の期間で開講いたします。現在、受講生を募集しております! ご関心のある方は、ぜひお申し込みください。

また、今年度からは企業の皆さまからの協賛もいただき、より一層の応援を受けながら取り組んでおります。

そして、初任者研修を修了された方々から「国家資格である介護福祉士にチャレンジしたい」という声を多くいただき、三方よし研究会としてその意向を受け止め、3年前より実務者研修も開講しております。

今年度の実務者研修は、令和7年7月1日から12月31日 の期間で実施いたします。こちらも現在、受講生を募集中です。

ご興味のある方、ぜひお申し込みをご検討ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

・災害対策基本法および災害救助法が改正 堤さん

私の方から口頭でのご報告になりますが、災害対策基本法および災害救助法が改正されました。

課題となっていた「災害時における福祉サービスの提供」について、今回の改正により法的に位置付けられることになりましたので、お知らせいたします。

現時点では、詳細はまだ公表されておりませんが、今後、在宅避難者や車中泊避難者にも福祉サービスが提供されることになり、対応の幅が拡充される見込みです。

また、新たにボランティア団体の登録制度も始まりました。

これらに関する詳細情報が入り次第、改めて共有させていただきます。

【学習会】

きいとにおける見守り機器「HitomeQ」導入の経過と効果について

地域密着型特別養護老人ホームきいと 高口 誠さん

皆さま、こんばんは。

社会福祉法人六進会、地域密着型特別養護老人ホーム「きいと」の高口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、当施設で導入したICT機器「コニカミノルタ製 見守りカメラ・HitomiQ」の導入経緯とその効果について、ご報告させていただきます。

1. HitomiQとは

当施設にとって初めてのICT機器の導入となったのが、この「HitomiQ」です。

天井に設置したカメラが居室を真上から360度で捉え、AIによって転倒・離床・転落などのリスク行動を検知。職員が持つiPhoneに通知が届きます。

通知設定は利用者様の状態に応じて個別にカスタマイズでき、転倒前後の映像が自動録画されることで、原因分析にもつながります。特に夜間など、少ない職員数で対応している時間帯の負担軽減が期待されています。

2. 導入の経緯

私自身、当初は「HitomiQ」の名前を聞いたことがある程度で、詳しい機能はほとんど知りませんでした。あるトライアル実施施設の報告会に偶然参加したことがきっかけで興味を持ちました。

「HitomiQ」は利用者様の離床や転倒をリアルタイムで検知し、職員のスマホに通知、映像で状況確認ができます。また、行動パターンのデータ化による可視化にも対応しており、「これは施設の課題解決に活かせるのではないか」と感じました。

当時、きいとでは「利用者様のQOL向上」と「スタッフの負担軽減」が大きな課題でした。ICT導入の流れが進むなか、「何を導入すべきかわからない」という悩みもありましたが、導入が遅れることへの不安もありました。

こうした背景から、まずは「HitomiQ」について詳しく調べ、職員にも情報を共有したうえで、導入に向けたトライアルを実施しました。

3. トライアルから導入まで

感染症対応に追われる中、予定通りには進まなかったものの、2023年6月〜8月にかけてトライアルを実施。

結果、職員の多くから「ぜひ導入したい」と前向きな声が上がり、導入が本格化しました。

その後、他のICT機器との比較や展示会への参加、他施設の見学などを行い、2024年4月に導入を正式決定。翌5月より本格運用を開始しました。

4. 導入に際して重視したポイント

現場主導の選定:トップダウンでの導入は失敗する例も多く、現場リーダーと繰り返し話し合いながら進めました。

ネットワーク環境の整備:既存環境ではエラーのリスクがあり、導入前に再整備しました。家族への説明:プライバシー侵害ではなく、事故防止の目的であることを丁寧にご説明し、理解を得ました。

通知設定の個別最適化:利用者様ごとのリスクに応じて通知設定を変更することで、過剰通知を防ぎます。

メーカーとの連携:運用時のサポートを得ながら、職員のアセスメント能力向上にもつなげています。

5. 映像を活用した事故対応と環境改善

導入により、転倒などのリスク行動を映像で確認できるようになりました。

映像は、職員のスマホにもリアルタイムで届きます。映像を通じて、転倒の原因が「予想外の動作」にあったことも判明し、ヒヤリハット報告や環境改善にもつながりました。

6. 導入コストとランニングコスト

導入費用:約170万円(うち補助金:約313万円)

月額費用:約20万8500円(サブスクリプション、iPhoneレンタル等を含む)

7. 導入後の効果

職員の放室回数が減少:通知で状況を確認してから対応するため、無駄な訪室が減り、利用者様のストレスも軽減されました。

事故原因の特定が可能に:行動の「見える化」により、再発防止策を具体的に講じることが可能になりました。

職員の負担軽減:通知確認の手間は増えたものの、不要な移動や夜間の巡回負担は軽減されました。

8. データを用いた業務分析

通知履歴や訪室頻度をグラフ化することで、「職員が何時にどの部屋へ訪室しているか」「通知なしでの訪室が多い時間帯」などが把握でき、業務改善や役割分担の見直しに活かせています。

9. 今後の課題

職員の育成:通知確認だけでなく、データを活かした分析力を育てることが重要。

経費の確保:全居室への導入を目指すには、継続的な経費確保と経営戦略が必要です。

ICTの導入は、介護の質向上と職員の働きやすさの両立を実現するための大きな一歩です。今後も継続的に改善を図り、選ばれる施設づくりを目指していきたいと考えています。

ご清聴ありがとうございました。

【事例報告】

地域における権利擁護支援はどのように進んでいくのか

~事例を通して、成年後見制度の見直し議論を見ながら考える~

NPO法人まちの相談室よりそい・東近江市権利擁護サポートセンター 高田 佐介さん

こんにちは。一般社団法人まちの相談し寄室よりそいの高田佐介と申します。

今回、三方よし研究会での発表は3回目となります。前回はコロナ禍での苦労を経験した事例を、そしてその前は、東近江市と共に成年後見制度を始めた頃のお話をさせていただきました。本日は3回目のご報告となります。

現在、私は東近江市の中核機関として、「東近江市権利擁護支援センター」の名称で活動しています。これまでの取り組みに、少しずつ新たな要素を加えながら支援を行っております。

本日は、私が関わった一つの事例をご紹介します。

対象となった方は90代の男性で、一人暮らしをされており、相続人がいない方でした。過去に二度ご結婚され、それぞれの配偶者と死別されており、養子に迎えられたお子さんもすでに亡くなられていました。親族を辿れば遠縁の方はおられたかもしれませんが、実質的には身寄りのない状況でした。

私が関わった時点では、すでに小規模多機能型居宅介護を利用しながら、在宅生活を続けておられました。要介護4で、車椅子での生活でしたが、比較的安定した年金収入と預貯金もあり、経済的には困窮しておられませんでした。

ただ、ご本人にとって成年後見人という存在を理解するのは難しく、常に「役所の人?」といった印象を持たれていたようです。意思決定支援が重要だと分かっていても、実際にご本人の思いや希望を汲み取ることは容易ではありませんでした。

本人の生活に限界が見え始めたことから、施設入所の手続きを進めることになり、見学への同行や申込の支援を行いました。本人の納得を得られたかは定かではありませんが、現実的な必要性から手続きを進め、最終的に老人保健施設、そして特別養護老人ホームへと移られました。

施設では穏やかに生活されていましたが、ある日肺炎を患い、入院。そのまま病院で亡くなられました。死亡届の提出、葬儀の手配、納骨までを私が担当しました。関東にある先祖代々のお墓に納骨することになり、職員や市役所職員の協力を得ながら、対応いたしました。

死亡後の財産については、相続人がいないため、家庭裁判所に財産管理人の選任申立てを行い、弁護士が選任されました。関わりは約1年、実質的な支援期間は半年ほどでしたが、さまざまな手続きと関係機関との連携が必要な支援となりました。

現在、成年後見制度の見直しが進んでいます。法務省や厚生労働省では、それぞれ異なる視点から議論がなされており、特に国連の障害者権利条約に基づく指摘により、「後見制度が権利侵害に当たるのではないか」との批判もあります。

長年後見人として活動してきた立場からすれば、「権利を守るための制度」であるはずのものが、「権利を侵害する制度」と評価されることには戸惑いがあります。

近年の見直し論議では、「意思決定支援の重視」や「任意後見の活用」、「必要なときに必要な期間だけ使える制度設計」などが挙げられています。また、中核機関や中間支援組織の法定化も議論されています。

しかし、制度改革の中で重要なのは、これまでの制度の役割と成果を正当に評価しつつ、矛盾や課題にどう対応していくかです。後見制度は「自己決定」を支援する制度であり、支援者は本人の立場に立ち、推定に基づく判断を行うことが求められます。

また、後見人と被後見人の関係が長期にわたることによる硬直化を避けるため、交代の仕組みも必要だと考えます。本人のニーズに応じた適切な後見人の選任、柔軟な対応がこれからの制度設計には欠かせません。

成年後見制度をよりよいものにしていくためには、制度を支える中核機関の位置付けや役割を法的に明確にし、支援の質を高めていくことが求められています。

最後に、こうした場で私自身の経験や考えを共有する機会をいただけたことに感謝いたします。今後も議論の動向を見守りながら、現場での実践に活かしていきたいと思います。

ありがとうございました。

【グループ別意見交換】

○事例報告を聞いた感想を共有する。

○それぞれのお立場で関わりがある成年後見制度について、感じた課題などを共有する。

○権利擁護支援において必要となる(望まれる)多職種連携の形や仕組みについて話し合う。

【発表】

2G:

高田さん、ありがとうございました。

本当にいつも、高田さんからは多くの学びをいただいており、私自身も参考にさせていただいています。

今回のグループでは、病院で働いておられる方が多かったこともあり、医療の現場における後見人制度の課題について、さまざまな意見が出ました。

たとえば、医療同意の場面で後見人がいても合意形成が難しいということ、また、レンタル品や病院関係での保証人として後見人が機能しにくいケースがあるという話もありました。さらに、急変時の意思決定や、そもそも判断能力が低下している方への医療的対応については、たとえ後見制度が整っていても、限界があるという意見も出ていました。

このような場面では、後見人にすべての責任を委ねるのではなく、支援者が共に考え、協力し合って「この方にとって最善とは何か」を模索する必要があると、改めて感じさせられました。

誰か一人に負担を押しつけるのではなく、関係者みんなで手を取り合い、本人を中心に据えて考えていく、今後ますますそうした支援のあり方が求められるのではないかと思います。

また、国連から「成年後見制度は権利侵害にあたる」と指摘されたことについても話が及びました。日本がこれまで制度として積み上げてきたものに対して、そうした評価がなされるということは、国民にとっても大きな問いかけになるのではないかと感じています。

これまで真摯に取り組んでこられた後見人の皆さんにとっても、失礼とも感じられる評価であるという意見も出ていました。そして最後に、「お金がない」「身寄りがない」、こうした方々を今後どう支援していくのか。このテーマは、成年後見制度の在り方とともに、今後の大きな課題であると感じています。以上、グループ2からの報告でした。ありがとうございました。

1G:

今回のグループでは、参加人数が多かったこともあり、すべてのご意見をご紹介するのは難しいのですが、活発な意見交換が行われ、大変有意義な時間となりました。

議論の中では、成年後見制度に関わるさまざまな課題が共有されました。たとえば、制度の利用にあたっては法的な手続きや公的書類の取得に多くの費用がかかるため、経済的な負担が大きいという声がありました。また、医療的な判断が必要な場面や急変時の対応においては、後見人だけでは対応しきれない場合もあるという現実も指摘されました。特に、判断能力が低下している高齢者の支援においては、制度だけでは限界があるのではないかという意見も出ており、後見人にすべてを任せるのではなく、関係者が連携して支援にあたることの重要性が改めて確認されました。

法定後見の場合、後見人が弁護士などの専門職であると、日常の伴走的な支援まで手が回らず、結果としてケアマネジャーなど他の支援者がその役割を担わざるを得ないという実情も共有されました。そのため、支援の分担や連携体制の見直しも必要ではないかという意見も出ました。

制度を活用するには、申請のタイミングが非常に重要であり、その判断が遅れることで支援がうまく進まないケースもあるとの声もありました。また、地域支援事業から成年後見制度へ移行する際に、現場での実務的な混乱や不安も少なくないという課題も挙げられました。

財産がわずかで経済的にギリギリの生活をされている方への支援についても話題となり、公正証書などの準備ができていた場合は対応がスムーズであったものの、そうでない方への支援が今後ますます求められるという話も出ておりました。また、参加者の中から「今、私たちが備えておくべきことは何なのか」といった実践的な問いも出されており、制度論にとどまらず、現場での備えや意識づくりの必要性も確認されました。

なお、先ほどの事例に関連して、「亡くなられた90歳の方の財産処分はどうなったのか」との質問も出ておりましたので、後ほど補足いただければと思います。

以上で、グループからの発表を終わります。ありがとうございました。

花戸先生:指定発言の前に、何か質問出たことでお答えできること、お願いできますでしょうか。

高田さん:先ほどご質問いただいた「財産処分」に関する件ですが、現在は弁護士が清算人として選任され、手続きを進めているところです。弁護士が行う清算業務は、裁判所の依頼に基づいて行われるものです。最終的には、必要経費などを差し引いたうえで、残余財産は「国庫に帰属する」という形になり、いわゆる税金として国に納められることになります。そういった清算手続きが始まり、私自身の役割はそこで一区切りとなりました。

次に、国連からの「成年後見制度は権利侵害にあたる」という指摘についてですが、国際的にはすべてを包括的に一人の後見人が担うという体制に対して、「本人の権利や自由を奪ってしまうのではないか」という見解があるようです。ただ、実際に私たちが現場で活動する中では、本人にできることはなるべく本人の意思を尊重しながら進めており、必要に応じて意向確認や判断の補助なども丁寧に行っています。多くの後見人も、その点は十分に意識して活動されていると思います。

ただし、重度の認知症や知的障害などにより、言葉での意思表出が難しい方については、確かに判断の難しさが伴います。そういった場合でも、本人の状況やこれまでの生活歴などを踏まえて、慎重に対応していくことが求められると感じています。

また、保証人に関する話題も出ておりましたが、後見人はその方の財産をしっかりと管理していますので、その範囲であれば、必要な支払い等にも対応できます。ただし、財産が不足している場合には、生活保護制度など他の公的支援と連携しながら、適切な対応を行っていくことになります。そういった対応を丁寧に行えば、関係機関にも理解を得られるのではないかと感じています。

医療に関して、たとえば延命治療を行うかどうかといった判断については、ご家族や関係者、医療機関との間で、できる限り話し合いのうえで合意形成を図っています。施設や病院によって方針が異なる部分もありますが、私自身は、これまでそうした判断に極端に悩んだ経験はありません。むしろ、その都度、医療職との連携や合意の積み重ねが重要だと感じています。

最後に、後見活動を始める際には、役所や関係機関とのネットワークをしっかり作ったうえでスタートすることを基本としています。私自身、ソーシャルワーカーとしての立場からも、地域の関係者と連携しながら、支援の基盤を築くことの大切さを実感しています。

【指定発言】

★NPO法人まちの相談室よりそい・東近江市権利擁護サポートセンター 若林 陽子さん

私の方からは、新たな発言として、これまでのお話を伺って感じたことを、2点お伝えさせていただきます。

まず1点目は、「本人の意思決定支援」についてです。私自身、約10年間、後見活動に携わってきましたが、意思決定支援というのは非常に難しく、ある意味“技”が求められる場面でもあると感じています。ただ、先ほどのご発言にもあったように、関係機関の方々との信頼関係を築いた上で、「本人は今、どう思っておられるのか」ということを、関係者全体で共有しながら支援の方向性を決めていく、そういった姿勢が大切だと思っています。

特に医療に関する場面では、判断の重さを実感することがあります。昨年、私が担当していた方が急性疾患を患い、手術が必要な状況になりました。ご高齢だったこともあり、主治医の先生からは「手術をした方が良い」と説明を受けましたが、私は後見人の立場として「本人の意思を確認できていない以上、こちらから手術を促すことはできません」とお伝えしました。先生もその点をご理解くださり、「それなら、親族を探してほしい」と依頼がありましたが、連絡がつかず、協力も得られない状況でした。

最終的には、病院内の倫理委員会で判断いただき、手術が実施され、無事に退院されました。このように、後見人として医療判断に全面的に関与できるわけではありませんが、本人がどう生きたいと望んでいたか、その思いに寄り添いながら、関係者にお伝えすることも大切な役割だと感じています。

2点目は、経済的に困窮している方への支援についてです。ご本人に経済的な余裕がない場合、後見報酬の支払いが困難なケースもあります。ですが、生活保護制度などの公的支援がありますし、東近江市では「後見報酬助成制度」も整備されています。実際、私が担当したケースでも、本人からの報酬が得られない状況でしたが、市に申請を行い、報酬補助を受けることができました。

昨年は、終活支援などを行っている三重県の中核機関に研修に伺いましたし、今年は島根県松江市の社会福祉協議会で研修を受ける予定です。各地域での取り組みを学ぶ中で、地域ごとの課題や特性に合わせた支援の形があることを実感しています。

東近江市の中核機関としても、まだ立ち上がったばかりではありますが、地域の特性を活かしながら、社会福祉協議会や市役所などと連携し、よりよい支援体制を築いていけたらと思っております。

以上です。ありがとうございました。

★東近江市地域包括支援センター センター長 河島 克彦さん(東近江市権利擁護サポートセンター管轄)

よろしくお願いいたします。地域包括支援センターの河島です。

私たちの今年度(令和6年度)の組織目標のうちの一つに、「本人の意思決定を支援する取り組みの推進」が掲げられております。この目標のもと、市の事業として、権利擁護サポートセンターが障害福祉課との連携のもと新たに設置されました。これにより、さまざまな支援機関が短期間で立ち上がり、今後はさらなる支援体制の強化に取り組んでいきたいと考えております。

「人権」という言葉は一言で語ると簡単ですが、成年後見制度の利用など、実際の支援の場面では「判断能力」や「自己決定」など、非常に深い判断を求められるケースが多くあります。私たち支援者も、日々の現場で立ち止まり、迷いながらも慎重に対応を進めているのが実情です。

また、成年後見制度の利用は、どうしても困りごとや課題が深刻になってから動き始めるケースが多く、そうした点からも「予防的な支援」の必要性を強く感じております。

その一環として、私たちは制度の啓発に取り組むとともに、地域独自のツールとして「東近江版エンディングノート=未来ノート」を作成し、活用を進めています。このノートは、自分自身のこれまでを振り返りながら、将来に向けて「どのような暮らしを望むか」「どのような医療を受けたいか」など、自分の意思を記録するものです。

この「未来ノート」は、もしもの時に備えて、日常の中で自分の情報を整理し、自分らしい支援につなげるためのものです。記入を通じて、成年後見制度についても自然と理解を深めることができ、「自分の未来に自分で備える」ことの一助になると考えています。

未来ノートは、各地域包括支援センターで配布していますので、ご関心のある方はぜひ手に取ってみてください。また、市の出前講座でも体験プログラムとしてご案内していますので、そちらもぜひご活用ください。

最後になりますが、今回の研究会を通じて改めて感じたのは、「本人主体」「当事者主権」という視点の大切さです。成年後見制度について国連から指摘があった点は、特に財産管理の面に関するものが大きいのではないかと考えていますが、やはり「支援を伴う自立」や「正しい理念に基づいた制度運用」がなされていくことで、人間の尊厳が守られ、よりよい制度となっていくのではないかと感じています。

そのためにも、日々の暮らしの中で、専門職はもちろん、市民一人ひとりが「未来に備える」ことを意識し、共に福祉文化を育んでいくことが、これからますます大切になると考えております。

本日は、貴重な学びと気づきをいただき、ありがとうございました。

★滋賀県社会福祉協議会 地域福祉課 滋賀県権利擁護センター 山本 亜紀さん

皆さん、こんばんは。

滋賀県社会福祉協議会 権利擁護センターの山本と申します。

本日はこのような貴重な発言の機会をいただき、ありがとうございます。

先ほど、グループ内でも「お金がなく、身寄りのない方への支援」が話題に上がっていました。また、高原さんのご発表でも触れられていましたが、現在、成年後見制度の見直しが進められている中で、その「必要性」や「補完性」といった観点から、「スポット的な後見の活用」や「オンリー後見」といったキーワードも登場しています。

そのような流れの中で、後見制度の役割が終わったあと、「その方を地域でどう支えていくのか」という課題が大きく浮かび上がっています。現在は、地域福祉権利擁護事業が、その“受け皿”として期待されている状況です。

この点については、国の「地域共生社会のあり方に関する検討会議」においても議論が進んでおり、最近の中間まとめでは、現行の地域福祉権利擁護事業を拡充・発展させる形で、身寄りのない方などを包括的に支援する新たな仕組みの創設が示されました。

ただし、方向性は示されたものの、制度の具体的な中身についてはまだ議論が進んでいない状況です。

そうした中で、社会福祉協議会としては、「現在の厳しい財源や人員体制の中で、本当に対応できるのか」「社協が支援を丸抱えするような構図にならないか」といった不安の声も現場から上がってきています。

だからこそ、今回のテーマでも出ていたように、「多職種連携のあり方」や「地域全体での仕組みづくり」が、ますます重要になってくると感じています。

では、「今、社協として何をしておくべきなのか」。その問いに対して、私たちは現在、各地の社協職員と話し合いを重ねているところです。これまで社協は、地域福祉の実践の中で、身寄りのない方や孤立の問題にも取り組んできました。制度として切り分けるのではなく、地域の暮らしの中で、つながりを持ちながら支援してきたという土台があります。

だからこそ、あまり「事業ありき」で物事を進めてしまうと、かえって本来の地域とのつながりが薄れてしまうのではないか、という懸念もあります。

今後は、地域の中にどれだけ「身寄りのない方」や「支援を必要としている方」がおられるのかを、改めて丁寧に把握しながら、地域内でどう連携を築いていくのか。社協として“本来の役割”を再確認しながら取り組みを進めていくことが大切だと考えています。新しい事業がどう制度化されていくかはまだ不透明ですが、その根幹には、地域の現実と向き合いながら丁寧に支援を重ねていくという姿勢が欠かせないと、私たちは考えています。

以上です。ありがとうございました。

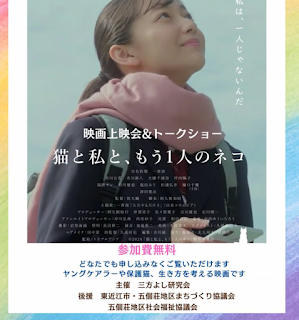

【連絡事項】 第212回 三方よし研究会(市民公開講座)

映画「猫と私と、もう1人のネコ」&トークショー

2025年7月12日(土)14:30~17:00 会場:五個荘コミュニティセンター

7月12日に開催されます、三方よし研究会 市民公開講座についてご案内いたします。

今回の会場は、「五箇荘コミュニティセンター 大ホール」です。参加費は無料となっておりますので、どなたでもご参加いただけます。

今回の上映作品は『猫と私と、もう1人の猫』というタイトルで、「ありふれた日常が崩れた中で見つける“自分らしさ”とは何か」をテーマにした映画です。

物語は、ある日突然ヤングケアラーになった女子高生と、そばに寄り添う猫との日々を描いたものです。ヤングケアラーの問題は、いま社会的にも大きな関心を集めていますが、実は身近なところで、私たちが気づかないうちに支援を必要としている若者がたくさんいることが、さまざまな調査からも分かっています。

この映画を通じて、ヤングケアラーの実情について多くの方に知っていただき、また一緒に考えるきっかけとなればと願っています。

上映日は 7月12日(土)14時30分~17時 です。ぜひご参加ください。

_000001.jpg)

_000002.jpg)

_000001.jpg)

_000002.jpg)